职业资格“挂证”,是指将本人持有的职业资格证书违规挂靠到非工作单位名下,以获取报酬或谋取其他利益的行为。日前,人社部会同行业主管部门建立“挂证”行为黑名单,对查处的“挂证”行为进行曝光,并公布了此次集中治理工作查处的药品流通、环评、住建、专利代理等领域“挂证”人员名单及典型案例。

人员名单和典型案例涉及全国多个省份,如北京、辽宁、江苏、江西、福建、云南等,被牵涉的企业和单位中,既有政府部门,又有高等院校,还有国营企业和民营企业。

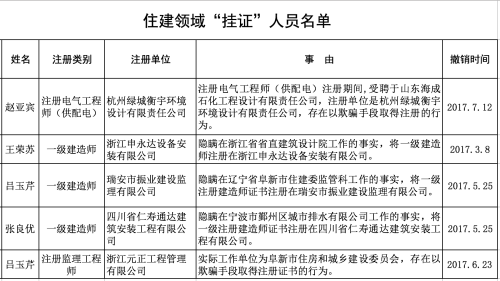

在住建领域“挂证”人员名单中,共有4人行为涉及浙江杭州、宁波、温州等地的企业和单位。其中,辽宁阜新住建委一名吕姓工作人员,将一级注册建造师证书注册在瑞安某公司,还存在以欺骗手段取得注册监理工程师证书的行为。

图说:内容来自人社部官网

近年来,“挂证”问题突出,影响了国家职业资格制度的健康发展,扰乱了相关行业的市场发展秩序,给公共安全、公民人身财产安全带来了隐患。

“挂证”行为为何屡禁不止?

首先,职业资格证书持有人通过证书挂靠可以牟利,企业通过证书挂靠既能满足资质审查的需求,又可以节省人工成本。而一些中介服务机构因为有利可图,积极牵线搭桥,助推“挂证”升温。一些部门过高设置企业开办、年检时人员资格权重条件,导致一些不具备人员条件的企业为取得资质寻找具有职业资格人员挂靠,成为“挂证”的现实需求。此外,建筑、药品零售等行业发展较快,对执业人员需求较大,尚未形成诚实守信的市场环境;管理部门之间存在信息孤岛,发现、查处证书挂靠违法行为较为困难。

2017年4月,人社部印发《关于集中治理职业资格证书挂靠行为的通知》,会同住房城乡建设部、环境保护部、食品药品监管总局、知识产权局等行业主管部门,集中部署打击药品流通、环评、建设、专利代理等领域的“挂证”问题。集中治理工作开展以来,各行业主管部门坚持问题导向,全面排查各领域“挂证”问题,加大执法力度,保持严查重惩高压态势,对核实确认的“挂证”当事人、当事企业、违规中介,发现一起,严肃查处一起,“挂证”泛滥势头初步得到有效遏制。

据了解,下一步人社部将按照国务院“放管服”改革要求,会同行业主管部门深入推进职业资格领域改革,保持打击“挂证”行为的高压态势,实现职业资格“挂证”治理工作制度化、常态化。

(据人社部官网、新华社等。)